Quale è la definizione di product placement?

Il product placement è una pratica pubblicitaria che consiste nell’inserimento di un marchio, di un logo o di un prodotto all’ interno di un’opera audiovisiva in modo tale da fondersi nel contesto narrativo.

Che contratto è quello di product placement? Il contratto di product placement è un contratto pubblicitario

Il “contratto di product placement” è un contratto “atipico” che può consistere in una prestazione di servizi, finalizzata al collocamento di uno specifico brand all’interno di una specifica opera. Il contratto di product placement è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. Quest’ultimo aspetto è fondamentale, perché il production placement si basa proprio sull’individuare la durata e lo spessore dell’inserimento. La tipica metodologia di stipulazione contrattuale prevede lo “spoglio della sceneggiatura” ad iniziativa dell’agenzia pubblicitaria che contatta le imprese che possono essere interessate al progetto; a tale metodo si contrappone un metodo alternativo in cui il contatto parte dalle imprese nei confronti dell’agenzia.

Il contratto di sponsorizzazione è diverso dal quello di product placement?

Le due tipologie contrattuali sono simili ma non assimilabili. Entrambi i contratti:

- prevedono un accordo tra l’impresa produttrice/fornitrice del prodotto/servizio e il produttore del film o del programma televisivo.

- L’oggetto dell’operazione è l’inserimento di un “messaggio pubblicitario” all’interno di una produzione (cinematografica, televisiva, spettacolo, manifestazione, ecc…).

- Di solito la promozione viene affidata ad un testimonial.

Essenziali sono gli elementi che distinguono le due tipologie contrattuali. Il contratto di sponsorizzazione prende in oggetto necessariamente l’intera opera (programma, manifestazione, evento), anche se il product placement può essere previsto in una singola scena. Il product placement, ancora, ha spesso un ruolo “attivo” (ossia, come abbiamo visto, si inserisce dinamicamente nel contesto narrativo, caratterizzandolo), nel caso in cui la sponsorizzazione è “passiva”, cioè limitata all’apparizione e/o citazione del brand; infine, il product placement si distingue in quanto è efficace proprio n virtù della mancata esplicitazione dell’accordo tra il committente e i responsabili del programma finanziato, salvi i limiti di legge.

Una caratteristica comune ai due contratti: sono forme di finanziamento delle produzioni artistiche. In realtà, l’errata identificazione tra il contratto di sponsorizzazione e il contratto di product placement è causata dalla loro qualità di essere “forme di finanziamento” alle produzioni artistiche. In questo caso, il product placement si distinguerebbe per essere un contratto di sponsorizzazione “integrato” (e modificato) dalla presenza di specifiche clausole contrattuali. Il contratto di sponsorizzazione, inoltre, è più controllato rispetto al product placement: infatti il contratto di sponsorizzazione è già stato regolamentato in passato dalla legge 223/90, all’art. 8, co. 13, 14 e 15, mentre non esisteva ancora, all’epoca, una disciplina della pubblicità indiretta, vietata espressamente solo nel 1992. Sebbene sia una pratica diffusa, soprattutto per quanto riguarda l’industria cinematografica (con ovvia annessione dei film per la tv e delle serie televisive), negli USA, il product placement può interessare altre discipline come l’arte (in particolare le mostre e gli allestimenti) e la letteratura.

Product placement e fiction letteraria

Mentre per quanto riguarda il cinema le sponsorizzazioni dirette alla produzione o indirette (ad esempio, la copertura di parte dell’ingaggio di uno o più attori), possono assumere il carattere di mecenatismo (visti gli elevati costi), favoriti da un sicuro ritorno di visibilità e dalla fruibilità commerciale dei film (si pensi alla capacità di un mezzo come lo schermo che impiega contemporaneamente le potenzialità della parola, dell’immagine e della musica), per quanto riguarda la fiction letteraria il discorso cambia radicalmente a causa di vari fattori.

Prima di tutto c’è un’evidente disparità di divulgazione del mezzo. La tv (o il cinema) possono arrivare a più persone nello stesso momento (agendo quindi e sulla massa e sul singolo individuo), mentre la lettura è notoriamente un’attività prevalentemente solipsistica (a eccezione di associazioni o circoli di lettura che difficilmente superano, quanto meno in Italia, alcune centinaia di appartenenti).

Inoltre non tutti i generi letterari si presterebbero a fornire un ambito adeguato alla promozione di un prodotto (si pensi alle opere di teatro, alla saggistica o alla poesia).

Diverso, invece, è il caso dei romanzi rosa, della spy story, dei thriller o dei gialli. E qui bisogna operare un’ulteriore distinzione: affinché si possa parlare di product placement non è sufficiente la citazione di un determinato brand, bensì è necessario che questo sia messo al centro della narrazione e che l’azienda produttrice stipuli un apposito contratto con l’autore, gli agenti o l’editore del libro che disciplini il reciproco impegno. Questo perché alle multinazionali (o alle semplici aziende) interessa esplorare nuove potenzialità del marchio giocando sulla possibilità di ampliare lo storytelling commerciale a una vera e propria story, nella quale il prodotto, seppure non proprio al centro della narrazione, ne costituisca una parte importante per il suo svolgimento (attirando l’attenzione del lettore su di sé). È dunque evidente che ciò che a Manzoni o Verga era ancora possibile (scrivere genericamente di una bevanda, del tabacco, di un capo di vestiario), per uno scrittore contemporaneo non lo è più, almeno non senza sembrare naif.

La mimesi tra la reale esperienza del vissuto e l’elaborazione creativa lo rendono praticamente impossibile. Se la fiction è l’espressione della società, di cui si nutre e che riflette, la presenza di un brand o la citazione di una multinazionale è tanto probabile quanto normale all’interno di un testo di narrativa (negli Usa, alcuni marchi possono richiedere di visionare i libri in uscita che ne contengano il nome per valutarne possibili problemi di pubblicità negativa). D’altronde, il contrario sorprenderebbe il lettore.

Si pensi all’effetto che farebbe la seguente frase: «Luca aprì il frigo e prese una lattina di una bibita gassata». Non si riterrebbe inadeguata, poco realistica e certamente debole? Non è forse vero che tutti la tradurrebbero automaticamente nel seguente modo: «Luca aprì il frigorifero e prese una Coca-Cola/Pepsi»?

Product placement marketing

È quindi evidente che una buona strategia alternativa di marketing per il product placement letterario necessiti di un autore di best-seller certificato, in grado di vendere milioni di copie a più persone (e possibilmente a un pubblico eterogeneo) nel più breve tempo possibile, mantenendo alto il livello di credibilità narrativa. Per via di tutte queste speciose particolarità, il product placement trova difficoltà ad affermarsi nel mercato del publishing, sebbene esistano certamente dei casi famosi, in particolare The Bulgari Connection, ventitreesimo libro della scrittrice inglese Fay Weldon, commissionato dalla famosa casa di gioielli in cambio di 18 mila sterline (per un minimo di 12 citazioni).

Per quanto il product placement possa sempre essere una delle tante forme di marketing in essere o in potenza praticabili, al momento sembra che nella fiction letteraria questa forma di promozione sia pensabile soltanto per progetti mirati a costituire la proverbiale eccezione alla regola e che riguarderebbero il mercato italiano soltanto di riflesso (traduzioni, resa cinematografica del libro, lettura in lingua originale).

Diverse, invece, sono in prospettiva le potenzialità dei testi in formato elettronico (pdf, mobi, ePub) i cui bassi costi di produzione e le cui possibilità di interazione con altri linguaggi (link ipertestuali, immagini, audio, filmati, social network) si presterebbero meglio e più facilmente del cartaceo.

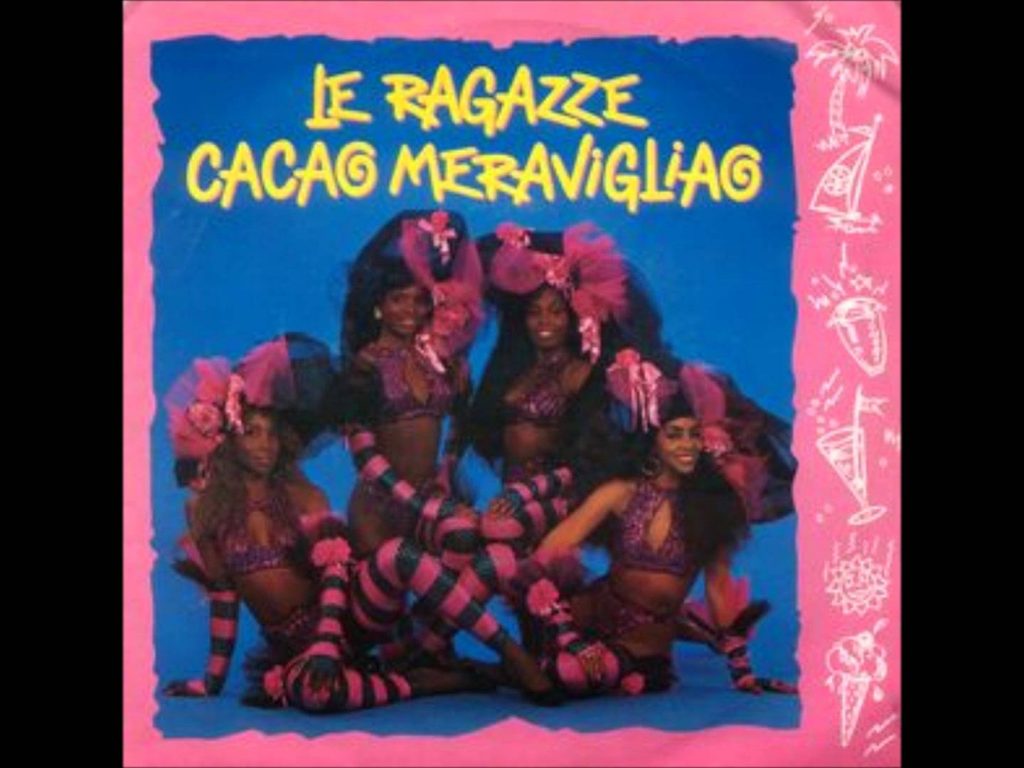

Product placement televisivo: il caso cacao Meravigliao. Finto Brand o Product Placement?

Il fake brand (finto marchio) è un brand fittizio utilizzato all’interno di un’opera cinematografica, una sorta di “rimando figurativo” volontario ad un marchio costruito sempre con uno scopo pubblicitario. Tale fenomeno nasce e assume rilievo soprattutto nei cartoon dei Looney Tunes, con la creazione del brand ACME, acronimo di A Company Making Everything, una vera e propria “multinazionale del prodotto”. Questo brand è stato introdotto in decine di film fino agli anni ’70; le apparizioni negli anni successivi sono divenute sempre più sporadiche, probabilmente a causa del grande sviluppo del product placement vero e proprio.

I brand fittizi vengono creati ed inseriti nei film quando la parodia è talmente evidente da non permettere l’utilizzo di un vero brand, o la finalità è quella di creare “originali” campagne pubblicitarie che, in alcuni casi, appunto, costituiscono la parodia di quelle esistenti, spesso fungendo esse stesse da posizionamento del brand.

Chiaramente, il fenomeno non si è fermato alla nascita dell’ACME, che è solo stata la prima in ordine di tempo, e la più nota, ma ha prodotto numerosi degni successori sconosciuti ai più. Tra questi si possono citare i casi delle sigarette Red Apple di Quentin Tarantino in Pulp Fiction (1994), o del prefisso “555”, utilizzato in film come Ghostbusters (I. Reitian, 1984). Gli esempi potrebbero essere davvero infiniti.

Red Apple cigarettes: Quentin Tarantino è uno dei più attivi creatori di falsi brand cinematografici. I più accaniti fan del regista americano, sicuramente ricorderanno il Big Kahuna Burger, un fast food inesistente dove quasi tutti i personaggi tarantiniani fanno sosta per concedersi uno snack. Ma niente può competere con la fama raggiunta dalle sigarette Red Apple fumate da Mia Wallace (Uma Thurman) e dal pugile Butch (Bruce Willis) in Pulp Fiction e pubblicizzate da un grosso cartellone stradale in Kill Bill (2003). Il logo delle Red Apple, così come quello del Big Kahuna Burger, è stato creato da Jerry Martinez – vecchio amico di Tarantino nonché impiegato della Miramax -, oggi compare su felpe, t-shirt, cappottini per cani, mutande e portasigarette, mentre sul sito Prop Masters,si può acquistare un vero pacchetto di Red Apple.

Morley cigarettes: le sigarette Morley sono, in campo cinematografico, le principali concorrenti delle Red Apple. Le loro apparizioni sono quasi esclusivamente concentrate in fiction televisive, appaiono in vari episodi delle più famose serie televisive, come Beverly Hills, 90210, Buffy the Vampire Slayer (le fuma Spike), Heroes, CSI: New York, Medium e tantissimi altri. Compaiono anche nei film Platoon (O.Stone, 1986), Spy Games (T. Scott, 2001), Thirteen (C. Hardwicke, 2003) e 200 Cigarettes (R. Bramongarcia, 1999). Le sigarette Morley hanno vissuto un picco di popolarità grazie soprattutto alla serie X-Files, dove vennero utilizzate in modo molto accattivante: sono la marca preferita di un misterioso personaggio ricorrente nella situazione, denominato “l’uomo che fuma”. Quest’ultimo è l’incarnazione del male e deve il suo soprannome al vizio patologico del fumo, quasi una mania che lo porta a fare abuso delle sue amate Morley. Sempre in X-Files, i due protagonisti Mulder e Scully, nell’episodio Brand X (stagione 7), fanno addirittura visita alla sede centrale del tabacco Morley per indagare sull’assassinio di uno degli impiegati.

Quitters Inc.: per chi volesse smettere di fumare non c’è niente di meglio del metodo studiato dall’infallibile azienda Quitters Inc. che comprende torture, minacce e scosse elettriche. Ogni sigaretta che fumi potrebbe costarti la vita e – cosa ancor più inquietante – non puoi nasconderti: “loro” ti seguono ovunque. La Quitters Inc. nasce nell’omonimo racconto di Stephen King, contenuto nella raccolta A volte ritornano (1978), ed è stato adattato per il grande schermo in due occasioni. La prima nel 1985 per il film a episodi L’occhio del gatto interpretato da James Wood e diretto da Lewis Teague, la seconda in tempi recenti per il film No Smoking (A. Kashyap, 2007) commedia nera “bollywoodiana” un po’ confusa e pasticciata, ma assolutamente divertente (inedita in Italia).

Anche l’Italia ebbe il suo ACME, più gustoso, più popolare, che portò a suo tempo molti telespettatori a cercarlo sugli scaffali dei supermercati: era il Cacao Meraviglio di Indietro Tutta, storico programma di Renzo Arbore.

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in diverse aree di competenza. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!